Ein besonderer Wind: Der Föhn

Die meisten von uns haben schon einmal von dem Wetterphänomen "Föhn" und seiner Entstehung sowie die Auswirkungen auf Land und Leute gehört. Bereits in der Schule wird das Thema behandelt. Doch aus wissenschaftlicher Sicht ist dieses besondere Wetterereignis noch nicht hundertprozentig erfasst bzw. nicht vollständig verstanden, aber es gibt natürlich ein paar anerkannte Theorien.

Die Definition der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) aus dem Jahr 1992 lautet: „Föhn ist ein Wind, der - im Allgemeinen - auf der Leeseite von Gebirgen durch Absinken wärmer und relativ trockener wird.“ Jeder Wind, der diese Anforderung erfüllt, gilt als Föhnwind.

Der Tradition verpflichtet

Der Föhn gehört sicherlich zu den traditionsreichsten Themen der Meteorologie, vor allem der alpinen Meteorologie. Am weitesten verbreitet, da in den meisten Lehrbüchern vorhanden, ist die Erklärung des Föhns mit Hilfe der Darstellung von Heinrich von Ficker und Bernhard de Rudder aus dem Jahr 1943. Die Hauptmerkmale sind Niederschlag im Luv, der als alleinige Erklärung der relativ hohen Temperatur auf der Lee- im Vergleich zur Luvseite herangezogen wird, sowie dem Gelände geschuldete Strömungsstörungen auf beiden Seiten des Kammes. Diese Theorie ist in der heutigen Zeit eher von historischer Bedeutung, da es zahlreiche Gegenbeispiele gibt. So zeigen Untersuchungen aus Innsbruck, dass mindestens 50 Prozent der dort eingetroffenen Föhnereignisse ohne Niederschläge einhergehen. In Einzelfällen entwickelten sich auch keine Wolken. Man benötigte neue Erklärungsversuche.

Zahlreiche Theorien befassen sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Thema Föhn. Alle Konzepte hier und jetzt im Detail zu erörtern, würde den zeitlichen Rahmen sprengen, zudem könnte der Inhalt mehrere Bücher füllen. Einige Lehrmeinungen seien an dieser Stelle zumindest erwähnt: die Theorie der turbulenten Erosion bodennaher Kaltluft, die horizontale Aspirationstheorie, die Leewellentheorie und die Solenoidtheorie. Die hydraulische Theorie ist ein gängiges und akzeptiertes, da in vielen Fällen zutreffendes Konzept.

Hydraulische Föhntheorie

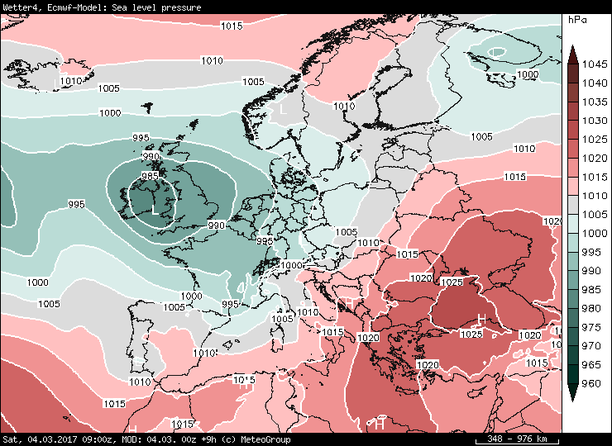

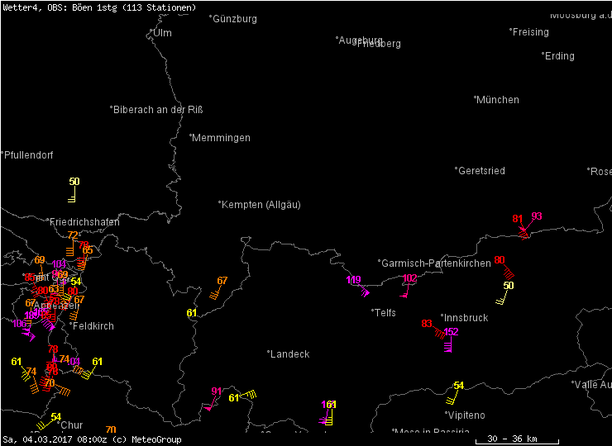

Bei diesem Denkansatz läuft die Luft gegen das Gebirge und bleibt zunächst liegen, wobei eine Art Kaltluftsee gebildet wird. Die Föhnluft im Lee kommt jedoch aus höheren und somit über dem Kaltluftsee liegenden Luftschichten. Sie ist wärmer, trockener und „fließt“ quasi über den Kamm. Nachfolgend „fällt“ oder "stürzt" die Luftmasse auf der Leeseite hangabwärts und erwärmt sich dabei um rund 1 Grad pro 100 Meter. Dabei wird die potenzielle Energie der Luft in kinetische Energie umgewandelt, wodurch es zu einer Beschleunigung der Luft kommt. Auch weitere Effekte oder Aspekte tragen zu einer Verstärkung bzw. Windzunahme bei, wie das Durchströmen von engen Tälern und Gebirgspässen. Die Beschaffung des Geländers ist natürlich in jedem Ort anders und so wirkt sich der Föhn in jedem Tal unterschiedlich aus. Apropos unterschiedlich: Bei Föhnlagen können sich Temperaturunterschiede von mehr als 10 Grad auf engstem Raum ergeben.

In der heutigen Warnlage-Übersicht der Kollegen von der Unwetterzentrale gibt es weitere Information zum Thema und Fallbeispiele. Link: Unwetterzentrale

Deutschland

Deutschland