Weiße Weihnachten? - Die unmögliche Wettervorhersage

Heute, am 24. November, also einen Monat vor Heiligabend, tauchen sie im Fernsehen, in den Zeitungen, im Internet wieder auf. Die ersten Prognosen, ob wir in diesem Jahr Weiße Weihnachten erwarten können oder nicht. Wir möchten diesem Beispiel nicht folgen und erklären lieber, warum derartige Vorhersagen einen Monat im Voraus unseriös sind, denn die Eintreffwahrscheinlichkeit liegt dabei in etwa in der Größenordnung eines Münzwurfs.

"Weiße Weihnachten - ja oder nein?"

Diese Frage beschäftigt sicherlich heute den ein oder anderen. Möchten viele von uns doch so früh wie möglich wissen, ob es in diesem Jahr die Traumszenerie vom geschmückten und im Schnee leuchtenden Tannenbaum mit leise rieselndem Schnee gibt oder nicht.

Dementsprechend sind auch bereits einige Artikel über dieses Thema bereits im Vorfeld des heutigen 24. November in den Medien zu finden. Doch so sehr verständlich ist, dass man eine Aussage hierzu haben möchte, so unmöglich ist diese Frage am heutigen Datum für die Meteorologie zu beantworten. Warum das so ist, erklären wir später.

Tipp für Hobbyprognostiker: Gute Erfolgschancen für "Nein" als Antwort

Einen Tipp können wir jedoch generell geben. Grundsätzlich kann sich am heutigen Tage jeder als Prophet versuchen und wird damit genauso genau sein können wie jeder Experte. Denn die einzige Aussage, die über das Weihnachtswetter heute schon getroffen werden kann, stammt aus der Wetterstatistik. Schaut man sich also die vergangenen Jahrzehnte in der Wetterhistorie Deutschlands an, so ergibt sich eine statistische Wahrscheinlichkeit, mit der Weiße Weihnachten hierzulande auftreten können. Und in dieser sieht es für das Flachland nicht besonders gut aus.

So gab es in nur 5 bis 25 Prozent aller Fälle in tiefen Lagen Schnee über die Weihnachtsfeiertage. Am schlechtesten hierfür sieht es mit 5 Prozent für den Nordwesten Deutschlands und das Rheinland aus, am Oberrhein und im Nordosten Deutschlands ist man mit 10 Prozent auch nicht deutlich besser aufgestellt. Erst in höheren Mittelgebirgslagen wie dem Schwarzwald oder dem Erzgebirge ist man dann bei der Hälfte aller Fälle, zu denen es Weihnachten weiß war. Eine Beinahe-Garantie mit über 90 Prozent existiert nur in den höheren Alpen. Dementsprechend hat man grundsätzlich gute Chancen, richtig zu liegen, wenn man grüne Weihnachten verspricht. Doch hat dies mit der aktuellen Wetterlage überhaupt nichts zu tun.

Langfristprognosen viel zu ungenau

Will man sich also mit dem aktuellen Jahr beschäftigen, so müssen Computermodelle her. Diese haben sich zwar in den letzten Jahren deutlich verbessert. Durch die Vielzahl an Vorhersagemodellen, die MeteoGroup zur Verfügung stehen und dem in unserem Hause entwickelten statistischen Verfahren ist dabei die Prognosegüte für die kommenden Tage deutlich gestiegen. Doch die Reichweite auch der besten Vorhersageverfahren ist begrenzt. Dies liegt im wahrsten Sinne des Wortes in der Natur der Sache, nämlich der chaotischen Eigenschaft des Systems Atmosphäre - Ozean mit all ihren Abhängigkeiten untereinander zusammen. Eine Wettervorhersage für vier Wochen im Voraus ist damit nicht mehr sinnvoll, weil ihre Eintreffwahrscheinlichkeit in etwa so groß ist, als ob man eine Münze werfe. Was sind die Ursachen?

- Fehlende Messdaten - Zwar verfügt MeteoGroup über das dichteste Messnetz an Wetterstationen in Europa, allerdings würde man zur vollständigen Abdeckung aller lokalen Wetterphänomene ein sogar noch dichteres Netz benötigen, das praktischerweise kaum realisierbar ist. Insbesondere in Gebirgen gibt es unzählige kleinräumige Effekte, Stichwort Föhn oder Stauniederschläge.

Noch wichtiger aber ist, dass ausgerechnet in unserer Wetterküche, auf dem Atlantik, nur wenige Messdaten von zum Beispiel Schiffen oder Bojen verfügbar sind. Damit kann man bereits den aktuellen Zustand der Atmosphäre nicht vollständig wiedergeben. Noch schlechter sieht es in der Erfassung des vertikalen Profils, also dem Zustand der Atmosphäre auch in höheren Luftschichten, aus. An nur wenigen Punkten werden regelmäßig Radiosondenaufstiege durchgeführt. - Detailfragen immer noch nicht vollständig erforscht - Auch wenn die Meteorologie sehr weit vorangeschritten ist und bereits viele Prozesse der Atmosphäre erklären und mit Computern modellieren kann, so gibt es immer noch Wechselwirkungen, die bis heute nicht vollständig erforscht sind.

- Grenzen der Computermodellierung - Der Simulation der Wetterprozesse mithilfe von Computern sind Grenzen gesetzt. Auch, wenn die Rechenkapazität weiterhin rasant steigt, so ist die Modellprognose durch Datenmenge und Rechnerleistung limitiert. Dabei werden durch Parametrisierungen Vereinfachungen vorgenommen, um die Prognose mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen überhaupt durchführen zu können.

- Chaotische Natur des Wetters - Die Atmosphäre und der Ozean mitsamt ihren Wechselwirkungen und Bewegungsgleichungen sind ein chaotisches System. Mit der Chaostheorie lässt sich dabei beweisen, dass eine echte Unvorhersagbarkeit des Gesamtsystems gibt, selbst dann, wenn alle Bewegungsgleichungen bekannt sind. Damit kann selbst dann, wenn die Punkte 1 bis 3 gelöst wären, die zukünftige Entwicklung höchstens bestmöglich angenähert, aber nie exakt vorhergesagt werden.

Ensembleprognosen - Versuch einer Annäherung

So genannte Ensembleprognosen tragen diesem Umstand der echten Unvorhersagbarkeit Rechnung. Dabei werden im Vorhersagemodell die Unsicherheiten, die aus Messfehlern oder zu wenigen Daten resultieren, ebenfalls simuliert.

Ensembleprognosen ermöglichen Aussagen über die Eintreffwahrscheinlichkeit der operationellen Vorhersagen, also der "Ursprungs-Vorhersagen". Die Vorhersagegenauigkeit hängt nicht nur vom Prognosehorizont ab, sondern auch von der Stabilität der Wetterlage. Da, wie in Punkt 4 beschrieben, die Atmosphäre ein chaotisches System ist, können kleine Ursachen große Wirkungen haben. Bei einer instabilen Wetterlage ist es möglich, dass zum Beispiel eine wenige Zehntel Grad höhere Starttemperatur über dem Atlantik am dritten Prognosetag eine komplett andere Wetterlage über Mitteleuropa verursacht.

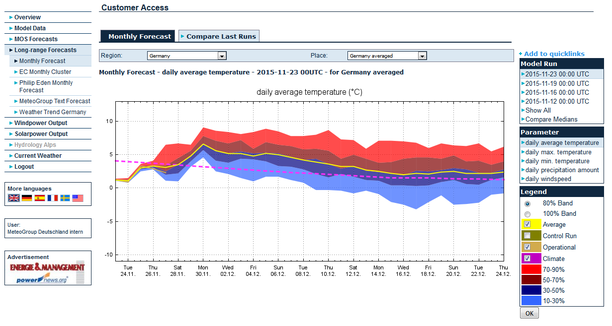

Bei der Berechnung der Ensembleprognosen wird das operationelle Modell etwas vereinfacht (gröbere zeitliche und räumliche Auflösung) und 50 Mal mit leicht veränderten Anfangsbedingungen gestartet. Daraus ergeben sich 50 zusätzliche Kurven für die einzelnen Prognoseparameter. Ist die Übereinstimmung dieser Ensemble-Prognosen groß, kann von stabilen Verhältnissen in der Atmosphäre und sicheren Prognosen ausgegangen werden. Streuen die Ergebnisse dagegen stark, deutet dies auf eine instabile Wetterlage und mit unsicheren Prognosen hin. Für das 80%-Band (Vertrauensintervall) werden die jeweils 5 extremsten Läufe am oberen und unteren Rand der Spanne aussortiert. Die Spannweite der übrigen 40 Läufe gibt Auskunft über Bandbreite der möglichen Wetterentwicklung.

In der Grafiken dargestellt werden das Vertrauensintervall (80%-Band), das Mittel aller 50 Läufe (gelb) und der langjährige Durchschnittswert ("Normalwert", gestrichelt violett). Zu beachten ist, dass diese Daten auf dem operationellen Modell des ECMWF basieren. Die Ensemble-Vorhersagen sollten nur genutzt werden, um die Eintreffwahrscheinlichkeit der Prognosen abzuschätzen.

Was sehen wir in diesem Fall? Im Mittel liegt die Prognose der Temperatur für Heiligabend, dem 24.12.2015 über dem langjährigen Mittelwert etwas über Null Grad. 80% der Vergleichsberechnungen decken im Deutschlandmittel einen Bereich zwischen etwa -2 und +7 Grad ab. Eine Aussage, mit der man herzlich wenig Aussagen über Weiße oder Grüne Weihnachten treffen kann.

Unter dem Strich ist eine Prognose über Weiße Weihnachten also schlicht und einfach als unseriös zu betrachten.

Deutschland

Deutschland